当院の歯科は口腔内疾患や口腔外科を診療しています。

年齢を重ねることで生じる口内環境の悪化に伴う歯周病や、乳歯遺残や外傷による欠損などさまざまな疾患があります。また、歯の病気は内臓疾患の原因になり、肺や心臓・肝臓・腎臓などに細菌が運ばれることにより、命に関わる病気になることもあるため重点をおいています。

口腔内の診察

口腔内疾患で悩まれている飼い主さまの治療に関する不安な点などのお話しを伺い、動物の口の中の状態を視診・触診し、レントゲンなどを用いて説明しております。質問などございましたらご相談ください。

口腔内の全体の状態を視診・触診します。

・歯周炎の有無と進行程度

・歯石・歯垢の付着状態

・舌・頬粘膜・歯肉などの状態

・口臭の有無と程度

・口腔がん検診、腫瘍・粘膜病変の有無

・重篤な全身疾患の口腔内症状 など

レントゲン撮影

口を触らせてくれる場合により、口腔内のレントゲンを撮影します。レントゲンにより口腔内の様子を確認できるほか、目に見えない隠れた病気を発見することが可能となります。現在の口の中の状態の観察、疾患の説明、治療方針の立案、及び長期の定期検診の参考として役立てます。

・全体的な口の中の状態

・全体的な歯周病の状態

・骨の中の病気

・埋伏歯

・アゴの関節

対象となる代表的な口腔内疾患

対象となる代表的な口腔外科

口内炎は、唇・舌・歯茎などに赤みを帯びた部分が見られます。原因は外傷や菌などです。痛いので食事を咬まずに飲み込んだりするようになります。

歯周炎が歯の根元(根尖)の周囲にまで及ぶと、炎症によって骨が溶かされ瘻管(トンネル)が作られてしまい膿がたまり、目の下や頬が腫れて見える状態になります。膿がたまったまま進行すると皮膚に穴が開くこともあります。

歯肉に炎症が進み、歯周組織が破壊され瘻管が形成され、歯肉に穴が開いてしまいます。

上顎の犬歯や切歯、前臼歯の根尖で炎症が進んだ結果、上顎の骨が溶けてしまい口腔内と鼻腔が通じてしまう状態です。くしゃみや鼻水、鼻血などといった鼻炎に似た症状が見られます。

猫では、歯肉口内炎により口に痛みが出てしまい、食欲不振や口の違和感、臭いのあるよだれの原因となります。原因ははっきりとわかっていませんが、猫免疫不全ウイルスや猫白血病ウイルス、猫カリシウイルスの感染や歯肉炎との関連などが考えられます。

乳歯が残っていることを乳歯遺残といいます。

乳歯から永久歯への生え変わりは通常、犬・猫とも約3カ月齢に始まり、7カ月齢までにほとんどが永久歯になるのですが、この生え変わりがうまくいかず、乳歯が残ってしまうことがあります。進行がすすむと永久歯の不正咬合による歯周病や口内炎になるため抜歯が必要となります。

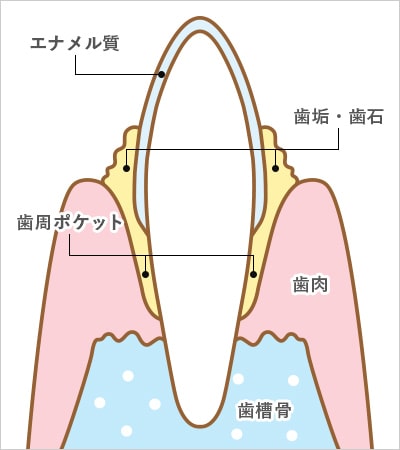

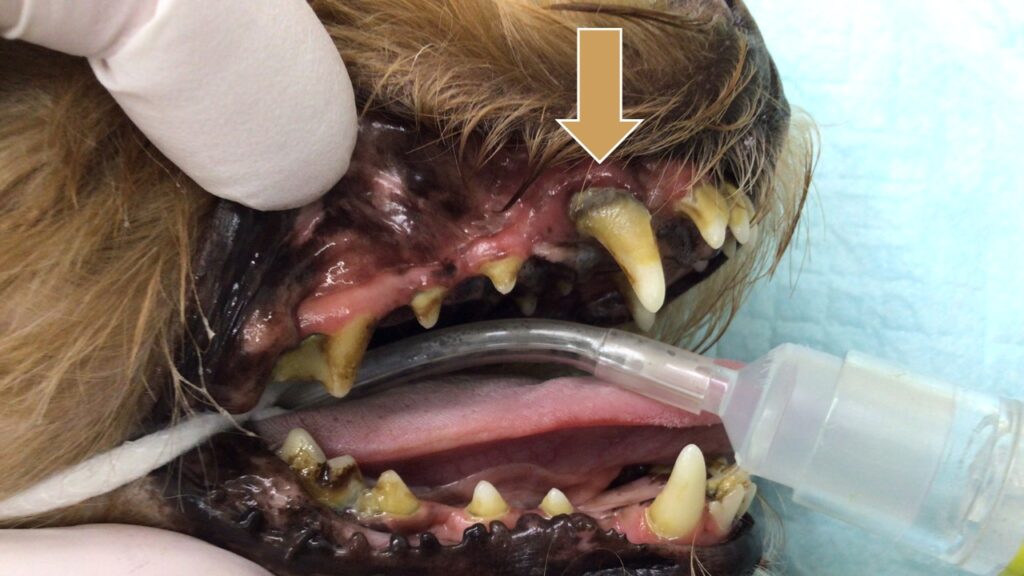

歯周病とは歯肉炎と歯周炎をあわせた歯の病気です。

歯肉炎は歯垢や歯石が蓄積された歯肉が赤く腫れたりします。歯肉炎を放置したことにより、細菌が歯肉の溝に侵入し、歯周ポケットを形成します。

こうして歯肉以外の歯周組織にまで炎症が及んで歯周炎となり、さらに進行すると歯を支えることができずに歯が抜けてきます。

細菌が繁殖すると、歯周周囲の骨まで溶け出し、口の中や外に穴が開いたり(外歯瘻・内歯瘻)や食べているときに顎の骨が折れる(下顎骨折)があります。

3歳齢以上の犬の約80%は歯周病を持っているといわれています。

人と同様に歯周病は口の中に住んでいる細菌を身体の中に入れてしまいます。細菌が侵入すると身体の中でさまざまな障害が発生します。犬や猫は永久歯が生え始めた頃から歯周病予備軍となります。食事内容や生活で歯周病になる時期は異なりますが、特にケアをしていなければ3歳には歯周病になる可能性が高くなります。

3歳齢以上の犬の約80%は歯周病を持っているといわれています。口腔内疾患の症状は、口の中からの出血や口を痛そうにしているなどの問題から、全身状態に影響を及ぼす疾患のものまで様々です。診察、検査の結果から適切な診断をし、それに応じた治療を行う事が必要となります。歯周病だけでなく歯や口腔のトラブルは動物にとって深刻な問題になりますので早めにご相談ください。

歯周病は早期発見・早期治療を

歯周病は歯以外の内臓疾患の原因になり、肺や心臓・肝臓・腎臓などに細菌が運ばれることにより、命に関わる病気の原因にもなります。歯周病になってしまったら早期に治療をすることでからだ全体の健康を守ることにもつながります。歯周病の早期発見が重要となります。

定期的な歯のケアは予防につながります。

当院では歯周病の発生予防や進行防止を目的とした歯のケアを行っています。定期的な健診とあわせて口腔内の状態を把握し、早期発見・治療を心がけると共に、歯のケアも考えていきましょう。

無麻酔による歯垢のみの除去(歯周炎をおこしていない)

歯周病にならないためにも、お家での歯磨きは重要となります。

歯磨きだけでは歯垢が取れないため、おとなしく、歯をさわらせてくれる犬・猫に関しては、歯垢のみの除去を無麻酔で行っております。

口腔内の診察をし、歯周の状態により判断いたします。ご相談ください。

麻酔を使わない歯肉炎の治療(歯周炎をおこしていない)

歯周病が発生していない軽度の歯肉炎の治療として「プラズマ治療器Pidi」を導入しています。

「プラズマ治療器Pidi」はプラズマにより出来る活性種を含むガスを炎症のある歯肉に吹き付けることで麻酔をせずに歯肉炎の抗炎症効果が期待できます。

犬の歯肉炎症や猫の歯肉口内炎、口臭にも効果

「プラズマ治療器Pidi」は抗炎症効果が期待でき、薬剤に頼らない維持管理の選択肢として活用できます。Pidiを継続照射することにより炎症が軽減され、歯肉炎の予防や歯肉炎によって歯肉にできる口内炎にも効果があり、口臭の低減にもつながります。

歯ブラシなどの日頃のケアができずに口臭が気になる場合は歯肉の炎症が起こっている可能性があります。炎症を早めに治療することにより歯周病の予防になります。

また、高齢になると持病があり麻酔による歯の治療ができないケースがあります。

今まで歯肉炎のケアを諦めていた病気の犬や高齢の犬も、「プラズマ治療器Pidi」は安心して

ケアを受けられます。

歯科治療・口腔外科処置には麻酔が必要となります

動物は人のような歯科治療を行うことが難しいです。人と違い、自分の意思で口を開けていることができません。人であっても、歯科治療では時間もかかり、痛みを伴い、局所麻酔が必要になることもあります。動物たちが口を開けて安全に治療を行うために、麻酔下で行う必要があります。

当院では、歯科処置や口腔外科処置の前に血液検査(一般・生化学・凝固など)胸部レントゲン、場合により心電図などの検査が必須です。

スケーリング(歯石除去)

スケーリング(歯石除去)は犬猫の歯石を取る処置です。歯垢や歯垢が固まってできた歯石を取り除き、歯周ポケットの中を洗浄してきれいにします。歯石は軽度の歯周病の段階で処置をし、継続ケアをしていくことが望ましいです。

歯周ポケットの測定

歯周病の進行程度(軽度から重度までのステージ)があります。スケーリングの際、歯周ポケット(歯と歯肉の隙間)の測定とレントゲン検査をし、その値により歯周病の進行を判断します。進行したポケットの中には歯周病菌が潜んでおり歯肉を腫らすとともに、歯を支えている骨を溶かしてしまいますので適切な処置をいたします。

歯周病が進行していると、スケーリング(歯石除去)だけでは深い歯周ポケット内の歯石や、病変部を除去することができないためフラップ手術(歯肉剥離掻把手術)歯肉を一時的に切開して目視できる状態にしてから治療を行う必要があります。

歯の動揺度の確認

歯周病により歯を支えている骨が失われていくと、歯の動揺が起こってきます。歯の動揺度を評価し、歯の周りの支持組織の状態を調べます。

歯根周囲の組織の炎症が進行している場合は歯槽骨が溶け出し、口腔内・外に穴が開くことや、少しの衝撃で顎の骨が折れることがあるため、抜歯が必要となることもあります。

口腔内腫瘍(口の中のできもの)

口の中のできものには、口内炎や歯肉に膿がたまったものなど、さまざまな種類や疾患があります。基本的には外科手術(処置)を行い、病理組織検査で良性か悪性かを調べます。

口の中にできる腫瘍は犬も猫も悪性であることもあります。犬で多い口腔内の悪性腫瘍は悪性黒色腫、扁平上皮癌、線維肉腫で、猫では扁平上皮癌が多いとされています。

根尖病巣(こんせんびょうそう)

歯の根(歯髄)の先とその周囲まで細菌が入り感染してしまい、膿がたまってきてしまう疾患です。下顎の骨が溶けて骨折することがあります。

眼窩下膿瘍(がんかのうよう)

上顎臼歯(奥歯)の歯周病や歯折が原因で歯の根っこに細菌が入り感染して目の下に膿がたまってきてしまう疾患です。腫れたことにより膿を排出しようとし、目の下が腫れて皮膚が破裂してしまうこともあります。

口鼻瘻管(こうびろうかん)

これは上顎犬歯の炎症が進行して歯と鼻腔を隔てる骨が吸収されて口腔と鼻腔がつながってしまう疾患

です。症状はくしゃみや鼻水、鼻血などです。

吸収病巣

歯のエナメル質や象牙質を、歯を溶かす細胞(破歯細胞)が増殖して歯を溶かしてしまうことを吸収病巣といいます。歯根の内部や歯の中心部の歯髄まで溶かされてしまいますので痛みを伴うこともあります。

歯の破折

歯の破折は歯が折れたり割れたりすることです。

歯が欠けてしまい、神経(歯髄)が出てしまった状態を露髄と言います。

露髄が進行すると歯の根っこが膿んで顔が腫れてしまうこともあります。

細菌が歯の内部に侵入し、細菌感染が起き、歯髄は壊死し、症状が進むと根の先の炎症「根尖性歯周炎」が起きてします。

このような歯はレントゲンで歯の根っこの病巣を確認し、必要に応じて根管治療や歯冠修復治療などを行う必要があります。

乳歯遺残

乳歯から永久歯への生え変わりが不完全で、乳歯が残っている状態です。

乳歯が遺残したままであると乳歯と永久歯の隙間が狭く密に存在することになるため食物残渣や歯垢・歯石が沈着することによって歯肉炎や歯周炎を発症するリスクを高めます。

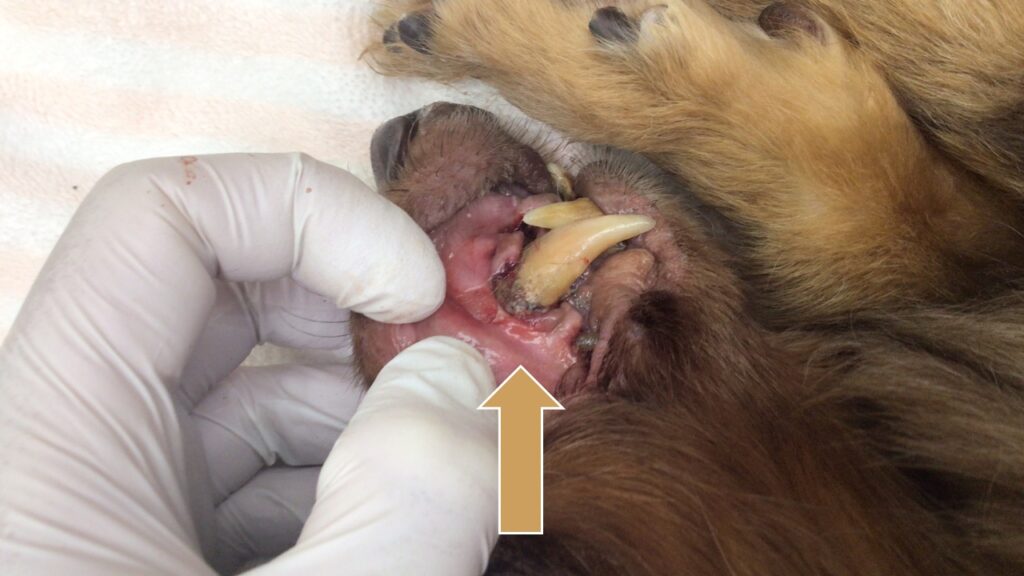

抜歯

乳歯や膿瘍、腫瘍などで歯根部が本来の機能を失ってしまっている歯などは抜歯が必要となります。

犬歯を抜歯すると歯根が大きいために大きく穴が空いてしまい、口と鼻が繋がってしまう口腔鼻腔瘻となります。鼻腔感染や誤嚥のリスクがあるため、口腔粘膜で弁を形成して穴を塞ぐ歯肉粘膜フラップを行います。

〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-29-8 アクセス

03-5731-3322WEB予約はこちら ※予約優先制(あくまでも優先です、治療の内容・病状によって順番は変化します)

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

【受付時間】午前 10:00~12:30 午後 16:00~18:30

※診療終了時間の30分前までにご連絡ください。

【休診日】夏期休暇、年末年始休暇、臨時休診あり